地区の全員が立ち上がり

地区の全員が立ち上がり

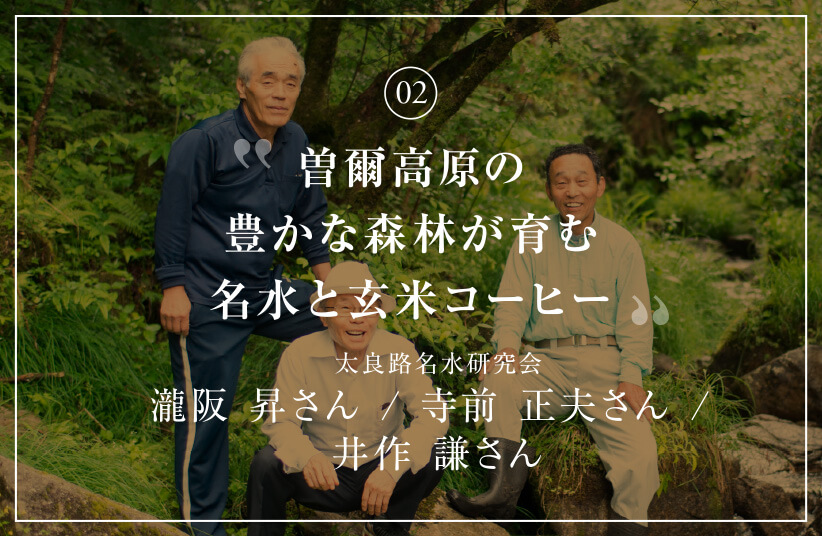

「漆ぬるべ会」を設立

曽爾村には「漆部郷(ぬるべのさと)」という呼び名があります。これはその昔、倭武皇子(ヤマトタケルノミコト)が狩りをしていた際に、黒く染まる漆(うるし)を見つけ、漆産業を司る官を設置したという古文書の記録に由来。その様子から、曽爾村には長い間、漆の木が多く自生していたことが伺えます。しかし、近年の林業の隆盛と共に雑木林を伐採・植林し、杉・檜が大半を占める現在の曽爾の山々には、漆の木は11本を残すのみになっていました。「村の共有地を使って漆の文化を復活させたい」。そんな思いを胸に、2005年、塩井地区の全戸130名ほどが一念発起し、「漆ぬるべ会」を立ち上げたのです。

大きな失敗を経てなお、

大きな失敗を経てなお、

試行錯誤を続ける日々

❶自分たちで組み上げた足場を伝って木のそばへ ❷漆の樹皮にカンナで傷をつけます

❸ヘラを使って、滲み出てくる漆を採取します ❹漆掻き専用の道具たち。一番左は、外皮をむくときに使うカマ

漆に導かれやってきた

漆に導かれやってきた

地域おこし協力隊員

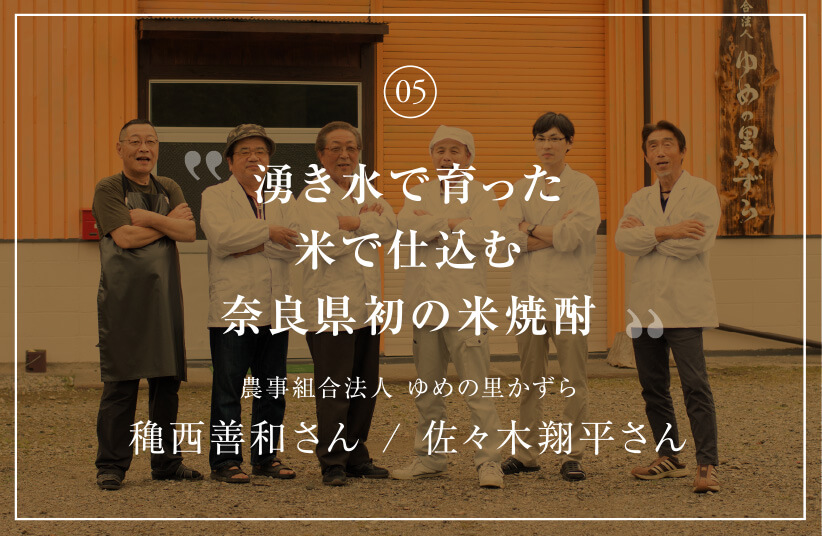

そんな「漆ぬるべ会」に伴走する人材がやってきました。2017年の4月から地域おこし協力隊として、埼玉県から曽爾村に移住した並木美佳さんです。並木さんは、東京・国立市の出身。美術大学で木工を学ぶ中で、漆のおもしろさに魅せられ、漆塗りの家具などを扱うメーカーに就職しました。しかし、勤めていく中で、国内で使われている漆の98%が中国産であること、日本を代表する伝統工芸の文化が失われていく状況に直面。「もっと直接漆産業を支えるような仕事ができないか」と考えていたところ、曽爾村の人材募集と運命的な出会いを果たしました。現在は松本さんらと共に漆を採取したり、新たな商品の可能性に頭を捻らせたり、夢中の日々を送っているといいます。「まずは村の人たちに、改めて漆の事を知ってほしいと思っています。触れるとかぶれてしまうので敬遠されがちなのですが、漆には芸術品としてのおもしろさと、普段使いできる利便性が共存していて、使うたび良さが深まっていく。何十年も使える。料理の味もおいしくなる。この良さを知ってしまったらプラスチックには戻れないです(笑)。最終的には、自分で漆を取って作った器を塗装して、販売する。それを一貫してできるようになるのが理想です」

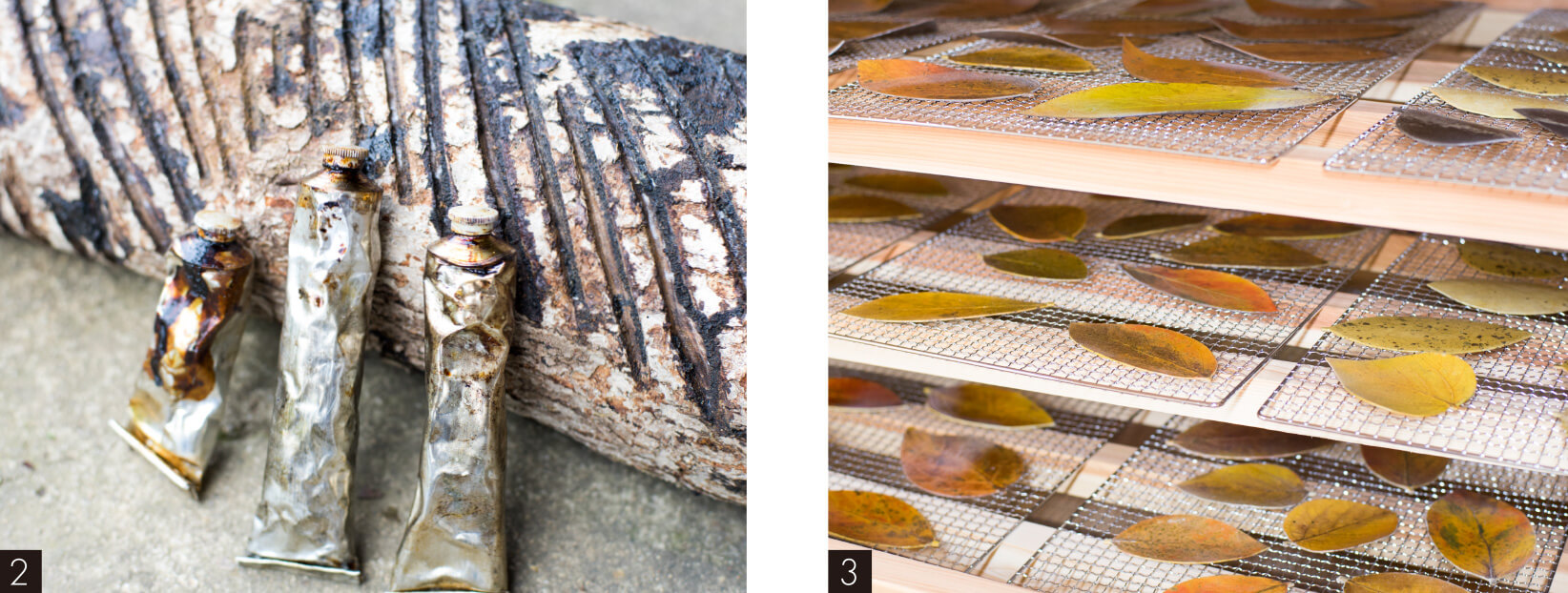

❶不安定な足場で難なく作業する並木さん ❷昨年採取した漆はチューブに保存している

❸柿の葉の器。色も形もさまざまです

毎年100本の漆が生育する

毎年100本の漆が生育する

サイクルを作っていく